古代出雲国づくりの中心地であった

風土記の丘地域・意宇。

遺跡が密集していました。

訪問した時期

2024年11月

「神在月」の出雲大社参拝する島根県の旅で訪問。

八雲立つ風土記の丘について

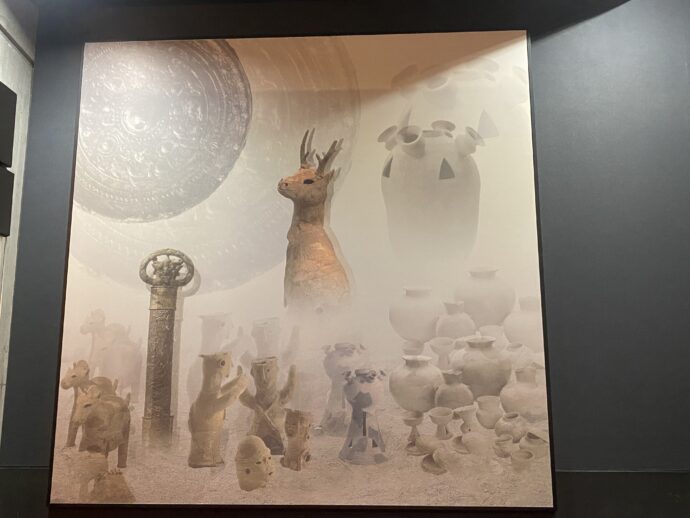

古代出雲の国づくりの中心地「意宇」で発掘された資料を展示。

敷地内には、「額田部臣」の銘文入り大刀が発掘された岡田山古墳があり、見学もできました。

島根県立八雲立つ風土記の丘

入館料:300円 (2024年11月)

住所:島根県松江市大庭町456

Googleマップ

公式サイト

Googleマップ

アクセス:

松江駅からバスで移動

バスで移動:

松江駅→風土記の丘入口

開館時刻にあわせてバスに乗車。

一畑バス 八雲線

320円

松江駅~風土記の丘入口

8:32 松江駅

8:53 風土記の丘入口

歩いて移動。徒歩約5分。

道中、美しいヘビに出会う。これは縁起がいいやと思ったけれど、よくみるとお亡くなりになっていた。むしろ、縁起が悪いのだろうか。とくに外傷はないようなのに、なぜなの。

八雲立つ風土記の丘

到着。人がいないぞ・・・?

島根県立 八雲立つ風土記の丘

ミュージアム

島根県立八雲立つ風土記の丘

入館料:300円(2024年11月)

島根県松江市大庭町456

Googleマップ 公式サイト

常設展

館内のボランティアガイドの方に案内してもらう。まずは、古代出雲について学ぶ。

出雲国風土記

全国でつくられた「風土記」ですが、完本で残るのはここ「出雲国風土記」だけとのこと。出雲国風土記は、中央から派遣された「国司」ではなく、国造を中心とした「郡司」が編纂したもの。

出雲エリアが神話ゆかりの地として今世まで伝承されているのは、書物のおかげなんだな。

ジオラマのクオリティがすごい

立派なジオラマ。異時同図法で造られたもの。

このジオラマは1,000分の1サイズで、発掘された遺跡や風土記をもとにリアルに再現したもの。適当に塗られたかのような田んぼも、文献から推測して田・畑と塗り分けられたものだそう。仕事が細かい。

「額田部臣」の銘文入り大刀

岡田山古墳から発掘された大刀。

「見返りの鹿」埴輪

埴輪ってオトボケ表情が愛らしいよね。この埴輪は重要文化財指定。珍しさの理由は「窯跡から出土した埴輪である」という点。

力士の埴輪

なぜに、お相撲さん・・・?

説明によると、出雲は相撲発祥の地。出雲大社境内にも、野見宿禰(のみのすくね)を祀る神社がある。當麻蹶速(たいまのけはや)と闘って野見宿禰が勝利したのだとか。翌日の出雲大社参拝時に、お参りしました。

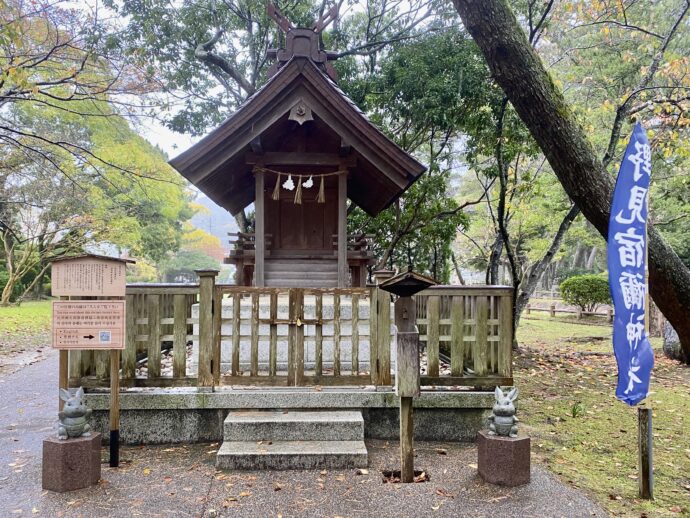

出雲大社境内の野見宿禰神社

子持壺

獅噛環頭太刀

企画展:

「王道か、異端か」〜王と前方後円墳

キャッチコピーがカッコイイ!

「王道か、異端か」の意味するところは、

前方後「円」墳が王道であった時代に、

前方後「方」墳がつくられたこと。

突然の気づき

こちらの展示館を見学していてふと気がついたのですが、わたしが神社めぐりをしてるのはスピ好きや信仰心によるものではなく、民俗学に興味があるからなんだと。

縁結び目的やらスピリチュアル好きと誤解されるのが面倒だから、旅先で神社参拝している話をすることをこれまで避けてきた。これからは、「民俗学に興味があるので」って説明しよう!突然に、自分の嗜好を認識できた。本当に、突然。

岡田山1号古墳

展示館をでて、古墳へ。ガイドさんが同行してくださった。

石室内部に入れてもらえました。

ひとりはいるのがやっとな狭さ。

ここから「額田部臣」の銘文入り大刀が出土。

NEXT:自転車で古代出雲国関連遺跡めぐり

電動自転車をお借りして、古代出雲の遺跡を巡りました。

週末弾丸でいく

”神在月”出雲大社縁結の旅

この旅のスケジュール

神在月の出雲

出雲大社 縁結大祭

日御碕神社&灯台

島根県立古代出雲歴史博物館

玉造温泉

古代出雲

国造りの中心地

八雲立つ風土記の丘

八重垣神社

神魂神社

この記事へのコメントはありません。