沖縄古民家、中村家住宅を見学。

訪れた時期:2022年3月

中村家住宅について

代表的な沖縄の農家の住宅

戦前の沖縄の住居兼行くの特色を全て備えている建物、とのこと。この機会に知っておこう!

受付&アクセス

中村家住宅

入場料:500円(2022年3月)

沖縄県中頭郡北中城村大城106

Googleマップ

中村家住宅を見学

ヒンプン(顔隠し塀)

外から直接母屋を見通せないようにした役割を果たす塀。

沖縄家屋は中は開放的なのに、外からはシャットアウトされているところがいい。。

中門

中庭

開放的で素敵な家屋。

ウフヤ(母屋)

一番座(客間)

二番座(仏間)

三番座(居間)

繋がっていた。

三番座(居間)

神棚

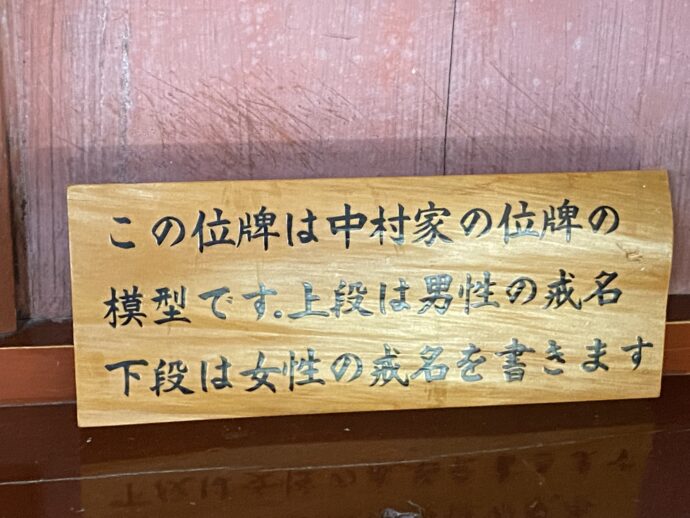

位牌には、上段は男性、下段は女性の戒名。沖縄の祖先崇拝はあくまで男性家系を中心としたもの、となにかの書籍で読んだことがある。

柱

柱は、琉球王府時代に首里の氏族の家屋を移したもの。

アシャギ(離れ座敷)

首里王府の役人が地方巡視に来た際に宿泊所として使用。農家がそんな対応までするものなんだ。

フール(豚小屋)

アーチ型の三基連結の石囲いは、豚の飼育所。

ヌーフヤー(家畜小屋兼納屋)

中二階の棟。1階は畜舎、2階は黒糖製造用の薪置き場。

トゥングワ(台所)

火の神、ヒヌカンの拝所も。

高倉(籾倉)

屋根裏の部分に施された傾斜は「ネズミ返し」。

本瓦葺きの屋根+魔除けのシーサー

フクギ(福木)

石垣のまわりにはフクギが植えられている。

フクギは、台風襲来時の防風林の役割を果たす。

おしまい。

NEXT:CAVE OKINAWAへ

CAVE OKINAWAへ鍾乳洞を見に行く。

この記事へのコメントはありません。