何度も訪れている金沢のまち。

これまで、ぼけっと通り過ぎていた金沢城公園。しっかり観光してきました。

金沢城は美しさ重視で造られた城。

それは江戸時代の安定期のお城であるからこそ。

ボランティアガイドさんの受け売りです。

金沢城公園のアクセス

金沢城公園の前に:

尾山神社参拝

尾山神社(おやまじんじゃ)は見かけたらいつも立ち寄る私の好きなスポット。金沢城公園まえに通過がてら参拝。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11−1

Googleマップ

神門

神社の門なのに西洋を感じさせる。ステンドグラスがはめられていて華やか。快晴に映えている。

金沢の好きなスポットのひとつ。

尾山神社

いつ訪れても参拝客が絶えない。

前田利家騎馬像

戦に向かう前田利家の騎馬像。なんだか丸っこいのを抱えているから、お殿様感に欠ける。

背負っているのは「母衣(ほろ)」といって、流れ矢防止具のアイテムらしい。下っ端が米俵担いでるわけではないらしい。

金沢城公園

尾山神社から鼠多門橋を渡って金沢城公園へ。

玉泉院丸庭園

色紙短冊積石垣

色紙(方形)短冊(縦長方形)状の石や石樋が組み込まれた意匠的な石垣

ガイドのかたによると、金沢城ナンバーワンの美しい石垣だとか。

たしかに、

長方形の石とかなかなか見ないかも。

鶴の丸休憩館

無理所がありました。モダンな建物。

お庭をながめてノンビリ。今日一番の絶景だわ。

さっき通り過ぎた「五十間長屋」が見える。後で戻ろう。

営業時間外でしたがカフェも併設。のんびり過ごすのもいいかもね。

金箔ソフトクリームの模型がカワイイ。

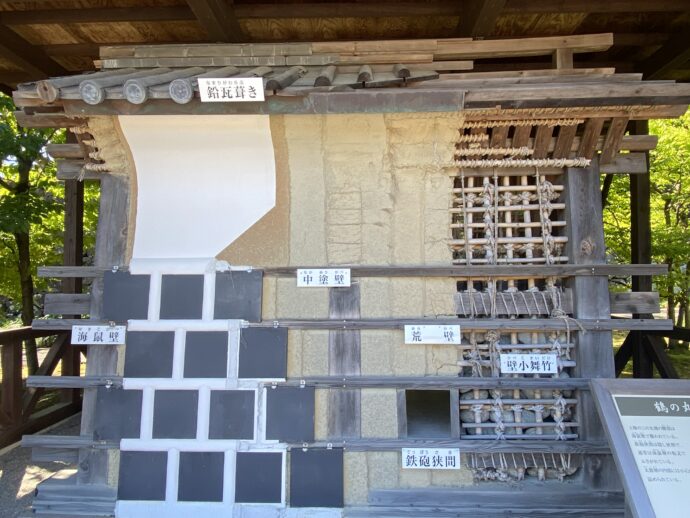

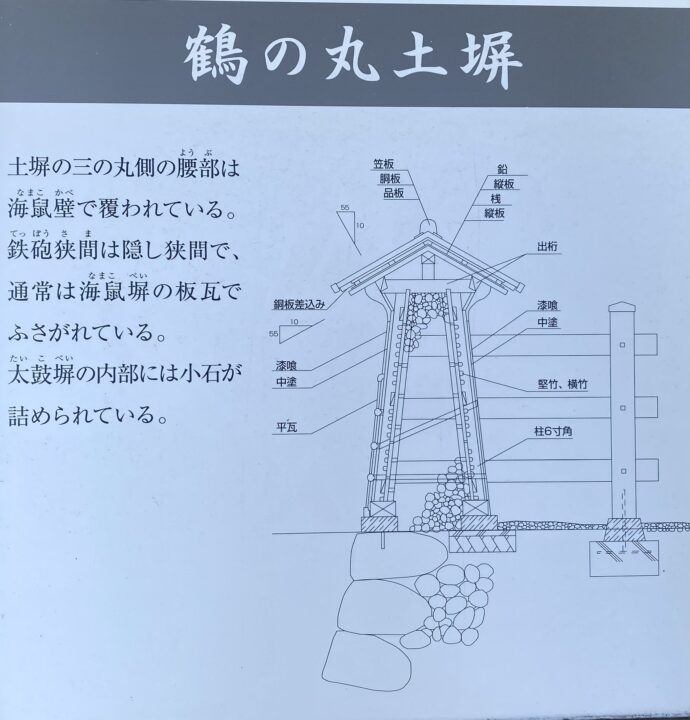

土塀構造の紹介

屋外展示で土塀構造を説明。こんなふうに作られているんだ。

仏像の「塑像」技法を思い出す。枠組みを作って、塗りこめる。ちょっと違う!?

鶴丸倉庫

公開中。

中はがらんどう。いくつかパネル展示があるのみだった。

階段をのぼって2階へ。

ベンチが並べてあり休憩所になっていた。

ナンダココ。

見所は外部らしい。

窓まわりの意匠

鳥居型の装飾的枠。(説明板より)

漆喰で仕上げられた鳥居型でした。

床下換気口

石造基礎部分の換気口外側には外側に上げ下げ式の蓋が取り付けられている。これは大型土蔵である金沢城土蔵の特徴的な形式。(説明板より)

石貼り

鶴丸倉庫の外壁腰に見られる石貼りは、成巽園土蔵など加賀藩の城郭内土蔵に共通の技法である。(説明板より

叩いてみたら、軽かった。石の塊ではなくて貼ってあるからなのかな。

感想:たのしみどころがマニアック

切り立った石垣。

金沢城は、整然とした美を感じる。

五十間長屋

天守閣のない金沢城の、実質メインの建物。

兼六園との共通券を購入。

兼六園・文化施設共通利用券 ¥500

中は博物館になっていました。

金沢城のジオラマ。

窓からの眺め、良い景色。今日は晴天。

反対側の窓より。

2023年夏現在、修復工事中。

橋爪門

1759 年の大火災後に再建されたもの石門

くぐり抜ける。

橋爪門と橋。美しいわ。金沢城って美しいな。

内堀石垣

鶴の丸付近の石垣。

この石垣の強度はどうなのだろう。

ちいさな石も間に詰まっている。

石川門

兼六園に面している門

特別公開中でした。

ボランティアガイドの方の話を伺う。

金沢城は美しさ重視で造られた城

漆喰の壁、

美しい石垣。

確かに美しい。

玉泉院あたりの石垣(色紙短冊積石垣)は特に美しいけれど、石垣としての強度はないとの解説。なるほど。

さっき見た「色紙短冊積石垣」

城塞としての強度とか石垣の組み方の違いとか、そもそも城建築についてはチンプンカンプンなせいか、考えもしなかったな。

金沢城の美しさを重視できたのは、戦国時代後の江戸時代の安定期の城であり、攻められたことがないのが大きな要因だとか。

鉛の瓦

瓦は全て鉛の板張りで、とても軽いらしい。

鉛で造られた理由は、

●軽い(なんとなく重いのかと思っていた)

●冬の積雪に耐えうる

●有事の際は鉄砲の弾に転用する

最後の「弾に転用」という理由は、城ならではですね。

ななめの柱

どう斜めで、どのような効果を生むのか、お話を聞いたが思い出せない。

NEXT:兼六園へ

金沢城公園に隣接する桂坂口から兼六園へ。

金沢城公園を歩いて

感想:金沢城は、整然として美しいお城だな

金沢へは何度も訪れているけれど、毎度スルーしていた金沢城公園。初めてきちんと観光してきた。ガイドのかたに説明をしてもらったおかげで理解が深まったかも。

おしまい。

夏の金沢 2日間

この旅のスケジュール

この旅の思い出

金沢のおでん・ラーメン

この記事へのコメントはありません。